来源:南京市绿化园林局 发布时间:23-03-13

为提高生物多样性保护水平,深入推进长江大保护,加强长江江豚及其栖息地保护与管理,全面摸清南京长江江豚省级自然保护区(以下简称“保护区”)资源“家底”,南京市绿化园林局组织开展了为期一年的保护区本底资源调查工作。3月9日,南京市绿化园林局召开新闻发布会公布调查结果。

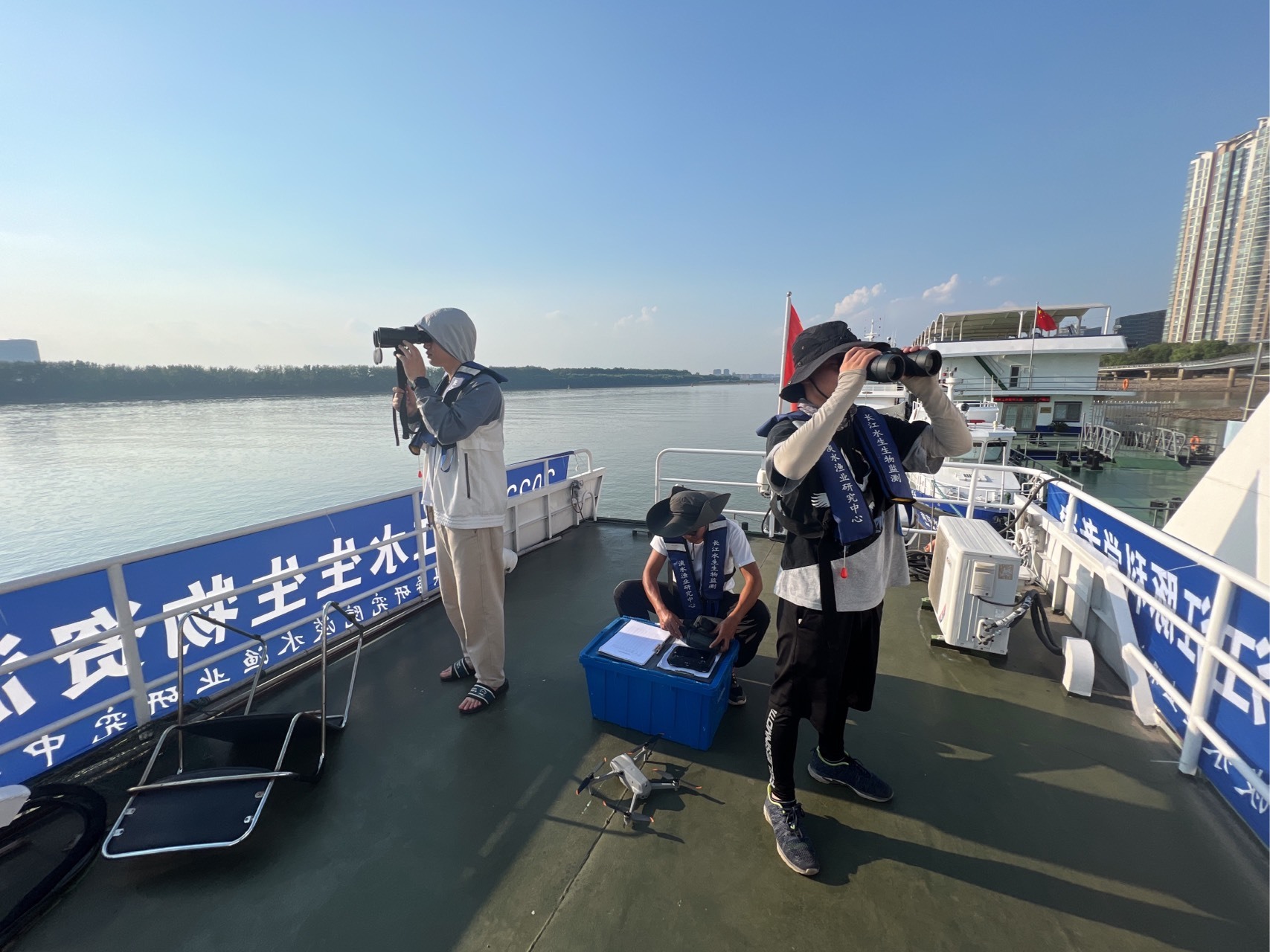

本次调查是保护区设立以来的首次全面资源调查。由江苏省林业局指导,南京市绿化园林局组织南京长江江豚省级自然保护区管理站实施,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心具体承担,南京师范大学、南京江豚水生生物保护协会等高校和社会组织协作完成。

调查于2021年8月-2022年8月开展,历经春、夏、秋、冬4季,调查范围覆盖保护区全域及附近水域(含洲滩)。调查内容包括保护区内自然环境、社会环境,长江江豚及生物资源的物种组成、生物学特征、资源量现状及时空变化,以及人类涉水活动等。结合野外现场调查和数据整理分析工作,形成了《南京长江江豚省级自然保护区本底资源调查报告》《南京长江江豚省级自然保护区鱼类图谱》和《南京长江江豚省级自然保护区植物图谱》。

结合全流域科考和保护区本底资源调查显示:保护区内长江江豚种群稳定,且数量呈增长趋势。2022年南京长江江豚保护区内长江江豚种群数量约62头,占干流长江江豚总数量的10.4%,是整个长江干流江豚分布密度最高的江段之一,江豚数量约为长江江苏段总数的一半。调查结果较2017年的约50头相比,增长24%,年均增长率4.4%。保护区内长江江豚呈聚集性分布,主要分布在潜洲、大胜关长江大桥和子汇洲附近水域,存在季节性差异,主要与生物资源量及人类涉水活动等因素相关。调查周期内观测到幼豚11头次,保护区长江江豚种群发展潜力良好。

保护区内水生生物资源丰富,分布有珍贵濒危物种。保护区内分布有浮游植物183种,浮游动物54种,底栖动物58种,鱼类64种。除国家一级重点保护野生动物长江江豚外,另有国家二级重点保护水生野生动物胭脂鱼,中国濒危动物红皮书物种长身鳜及江苏省重点保护水生野生动物长吻鮠、鳗鲡、鳊等鱼类。

保护区及周边分布有多种陆生脊椎保护动物。保护区及周边有两栖动物6种,爬行动物12种,鸟类147种,陆生哺乳动物9种。包括:国家一级重点保护野生动物黄胸鹀;国家二级重点保护野生动物獐和17种鸟类;江苏省重点保护动物中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙,乌梢蛇、赤链蛇、黑眉锦蛇及王锦蛇,赤腹松鼠、东北刺猬、黄鼬及猪獾和58种鸟类。

保护区及周边分布有较为丰富的湿地植物。数据显示,湿地植物共有392种(含种下分类单位),分为4个植被型组,9个植被型和53个群系。包括野大豆等国家重点保护野生植物。

保护区江豚栖息地环境质量明显提升。保护区水体质量良好,水质总体指标达到渔业水质标准。同时摸清了保护区内人类涉水活动现状,为有效开展长江江豚栖息地保护与科学管理打好基础。

下一步,南京市绿化园林局将围绕长江大保护和长江生态环境修复的先行示范区、水生动物保护区智慧管理技术标杆和人与自然和谐共生的中国样板三大目标,持续讲好南京的江豚保护故事,为全面推进中国式现代化南京新实践作出新贡献。

苏公网安备 32010502010225号

苏公网安备 32010502010225号